© Netzwerk Soziales Engagement

Expertentag: Geld im Ehrenamt

veröffentlicht 08.07.2025

von Peter Bernecker

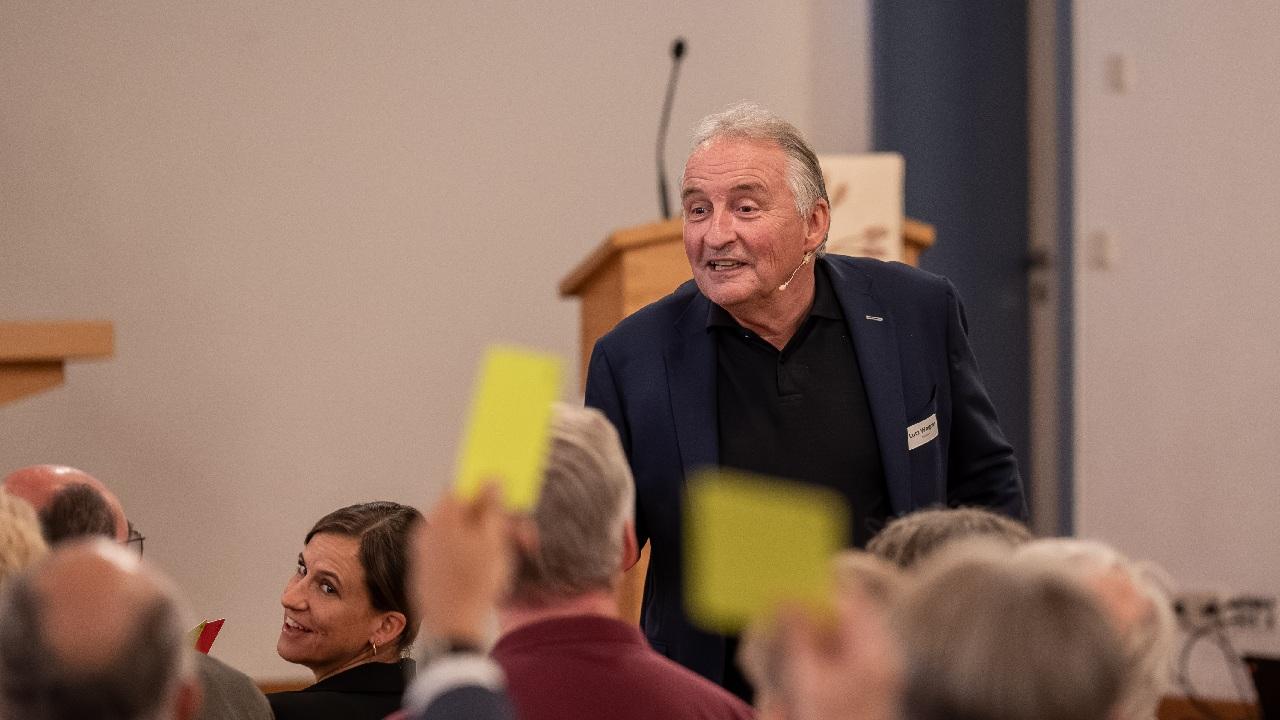

Welche Rolle darf Geld im freiwilligen Engagement spielen – und wo sind die Grenzen? Diese Frage stand im Zentrum des Expertentags des Netzwerks Soziales Engagement in Hessen am 1. Juli 2025.

Ziel des Expertentages war es, unterschiedliche Perspektiven zum Spannungsfeld zwischen Anerkennung, Aufwandsentschädigung und bezahlter Tätigkeit auszutauschen.

Zwischen Wertschätzung und Entlohnung

Die Veranstaltung in den Räumen des Landessportbundes Hessen machte deutlich: Die Diskussion um finanzielle Aspekte im Ehrenamt ist so aktuell wie vielschichtig. Wie kann Anerkennung für Engagement gelingen, ohne den freiwilligen Charakter zu verlieren? Und wie wirken sich Zahlungen auf Motivation, Zugang und Rollenverteilung aus?

Impulse aus der Wissenschaft lieferten wichtige Denkanstöße:

Prof. Dr. Gisela Jakob (emeritierte Professorin für Soziale Arbeit an der Hochschule Darmstadt) beleuchtete Risiken der direkten finanziellen Vergütung von Ehrenamtlichen. Sie sprach sich dafür aus, finanzielle Mittel vorrangig in die Infrastruktur und Begleitung von Engagement zu investieren – etwa in Koordination, Qualifizierung und Anerkennungsformate.

Carolin Mauritz (Soziologin und Wissenschaftlerin an der Goethe-Universität Frankfurt und der Frankfurt University of Applied Sciences) verortete die Debatte im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen, betonte die komplexen Aushandlungsprozesse rund um Anerkennung, Motivation und Organisation von Freiwilligenarbeit – und plädierte für eine kritische Reflexion der Rolle von Organisationen in diesem Prozess.

Diskussion mit Tiefgang

In Workshops diskutierten die Teilnehmenden zentrale Fragen:

-

Wie verändert Bezahlung das Verständnis von Ehrenamt?

-

Welche Unterstützung brauchen Engagierte tatsächlich?

-

Wo verläuft die Grenze zwischen fairer Anerkennung und prekären Arbeitsverhältnissen?

-

Welche Begriffe und Modelle könnten künftig tragfähig sein?

In der abschließenden Diskussionsrunde wurde deutlich: Viele der Anwesenden konnten ihre Positionen im Laufe des Tages schärfen – von grundsätzlicher Zurückhaltung bis hin zur Offenheit für neue Modelle differenzierter Anerkennung.

Kirche in der Verantwortung: Zusammenarbeit statt Trennung

Dr. Bernhard Lauxmann, Leiter der Ehrenamtsakademie der EKHN, betonte die Bedeutung einer guten Zusammenarbeit von freiwillig Engagierten und beruflichem Personal. In kirchlichen Strukturen sei diese Verbindung bereits gelebte Realität – etwa in sogenannten Tandem-Teams. „Freiwilliges Engagement und Erwerbsarbeit sind nicht dasselbe – aber sie sind aufeinander angewiesen.“

Lauxmann sprach sich außerdem für einen bewussteren Sprachgebrauch aus: „Ich möchte künftig weniger von Haupt- und Ehrenamt sprechen – und mehr von unterschiedlichen Formen des Engagements.“

Einigkeit bestand in einem Punkt über alle Organisationsgrenzen hinweg: Die Erstattung von Auslagen ist unverzichtbar. Fahrtkosten, Materialien oder Betreuungsaufwand dürfen kein Hindernis für freiwilliges Engagement darstellen – und sollten schnell und unbürokratisch erstattet werden.

Breites Netzwerk für Engagementförderung

Organisiert wurde der Tag vom Netzwerk Soziales Engagement in Hessen, dem unter anderem AWO, Caritas, Diakonie, DRK und verschiedene kirchliche Einrichtungen angehören.

Unterstützt wurde die Veranstaltung von der LandesEhrenamtsAgentur Hessen, dem Hessischen Sozialministerium und der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.

Das könnte dich auch interessieren

Mit „ContraCode“ ehrenamtlich aktiv gegen Antisemitismus – jetzt mit neuer Projektleiterin

Antisemitismus bleibt eine reale Herausforderung. Das Projekt ContraCode setzt auf die Ausbildung engagierter Ehrenamtliche, die Haltung zeigen und aktiv werden. Jetzt mit neuer Leitung: Politikwissenschaftlerin Ina Hammel übernimmt die Projektleitung.