© Volker Rahn

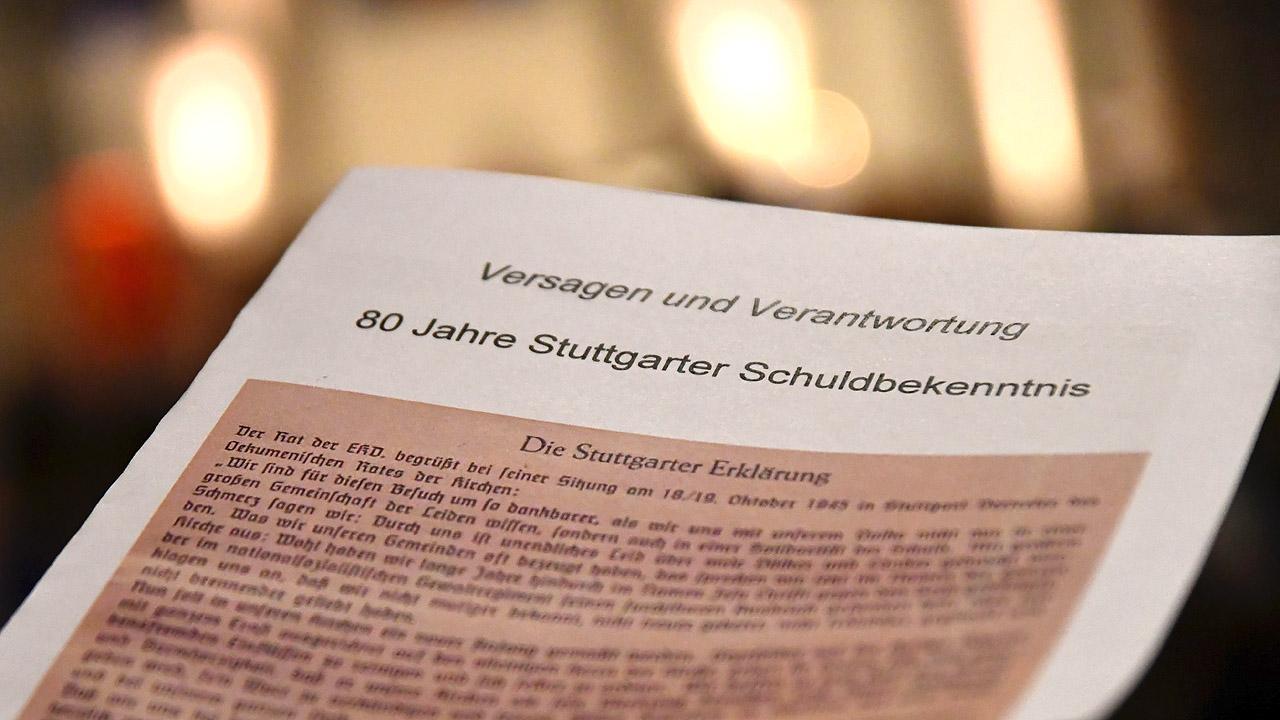

EKHN-Herbstsynode eröffnet: Gedenken an 80 Jahre Stuttgarter Schulderklärung

veröffentlicht 26.11.2025

von Pressestelle der EKHN

Gottesdienst in der Heiliggeistkirche: „Die Geschichte der Verantwortung ist nicht zu Ende.“

Im Eröffnungsgottesdienst der Herbstsynode am 26. November 2025 stand die „Stuttgarter Schulderklärung“ der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) im Mittelpunkt. Es wurde daran erinnert, dass sie ein Kompromisspapier war und das Leid der Opfer der Shoa unerwähnt blieb. Im Oktober 1945 veröffentlichte die Evangelische Kirche in Deutschland unter Mitwirkung von Martin Niemöller, der 1947 erster Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) wurde, dieses Bekenntnis. Es diente als Grundlage und Voraussetzung dafür, dass die EKD wieder Beziehungen zur Ökumene aufbauen konnte. Einer der Kernsätze des Stuttgarter Schulderklärung lautet: „Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben."

Gottesdienstort: von Judenhass geprägt

Mitglieder des evangelischen Arbeitskreises für das christlich-jüdische Gespräch in Hessen „ImDialog“ erinnerten in der Predigt vor den Synodalen daran, dass in der Heiliggeistkirche in Frankfurt demagogische Hasspredigten gegen jüdische MitbürgerInnen abgehalten wurden. Auch judenfeindliche Darstellungen und Motive gab es auf dem früheren Altar der Kirche, der heute im Städel-Museum zu sehen ist - „als ein Zeugnis unter vielen anderen für die große Schuld in der Geschichte des Christentums“.

Martin Niemöllers Vermächtnis: Ein Auftrag an die Kirche

Widerstandskämpfer und Ratsmitglied Niemöller habe damals schon deutlichere Worte als die der Stuttgarter Schulderklärung gefunden: Die Schuld der Christen sei größer als die Schuld der Nazis, „weil wir um den rechten Weg wussten und ihn nicht gegangen sind“. Die Mitglieder von „ImDialog“ warnten in der Predigt: „Wir sind dazu aufgerufen, angesichts von zunehmendem Judenhass und Antisemitismus Verantwortung zu übernehmen.“ Die EKHN stellt sich gegen Antisemitismus und Antijudaismus. In einem langen Prozess bis 1991 wurde die eigene Schuld daran bekannt und das besondere und bleibende Verhältnis der Kirche zum Judentum in den Grundartikel der Kirchenordnung aufgenommen.

Preisverleihung: Verdienste für christlich-jüdisches Gespräch

Im Rahmen der Herbstsynode verlieh der „Evangelische Arbeitskreis für das christlich-jüdische Gespräch in Hessen und Nassau – ImDialog“ den Adolf-Freudenberg-Preis. Mit diesem Preis möchte der Arbeitskreis aktuelle, herausragende wissenschaftliche Studienarbeiten auszeichnen, die in besonderer Weise die christlich-jüdische Perspektive einbeziehen. Preisträgerin für das Jahr 2023 ist Cand. theol. Melina Vogt aus Marburg an der Lahn für ihre Seminararbeit im Fach Religionspädagogik „Krrratsch - Steine im Fenster“ - eine Unterrichtseinheit zum Thema Antisemitismus. Den Adolf-Freudenberg-Preis für 2024 erhält Stud. theol. Marius Thomas aus Leipzig für seine Seminararbeit im Fach Kirchengeschichte „‚Kampf für ein Wort der Kirche‘ - Wilhelm von Pechmanns Eintreten für seine ‚jüdischen Volksgenossen‘ untersucht am Beispiel der DEKA-Sitzung vom 25./26. April 1933“.

Hintergrund Stuttgarter Schuldbekenntnis

© Volker Rahn

Das Stuttgarter Schuldbekenntnis, offiziell „Schulderklärung der evangelischen Christenheit Deutschlands“ benannt, wurde von den EKD-Ratsmitgliedern Hans Christian Asmussen, Otto Dibelius und Martin Niemöller auf einer Ratstagung in Stuttgart gemeinsam verfasst und dort am 19. Oktober 1945 verlesen. Die Autoren hatten schon in der Bekennenden Kirche während der nationalsozialistischen Herrschaft Leitungsämter bekleidet. Die Erklärung ging aus ihren Einsichten über das Versagen der evangelischen Kirchenleitungen in der Zeit des Nationalsozialismus hervor, die sie im Kirchenkampf und nach Kriegsende gewonnen hatten. Anlass war der Besuch hochrangiger Vertreter des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), die bereit waren, sich mit den Deutschen zu versöhnen und die EKD aufzunehmen. Dazu erwarteten sie von deren Vertretern ein glaubwürdiges Schuldbekenntnis. Mit der Erklärung reagierten die Autoren auf diese Erwartung und öffneten der EKD den Weg zu ökumenischer Gemeinschaft und verstärkter Hilfe für die notleidenden Deutschen. Eine Auseinandersetzung mit dem Versagen der Kirchen in der Frage des millionenfachen Mordes an Juden fehlt allerdings in dem Stuttgarter Bekenntnis. Es dauerte in den meisten evangelischen Landeskirchen noch bis in die 1980er Jahre, dass eigene Schuldbekenntnisse und Erklärungen – vor allem im Blick auf die Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden – verabschiedet wurden.