© pixabay / geralt

Einsamkeitserleben psychologisch betrachtet

veröffentlicht 13.05.2025

von Dr. Elke Seifert, Pfarrerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie, Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck, Bad Orb

In der Psychologie unterscheidet man zwischen sozialer Einsamkeit (im Sinne von objektiv messbarer sozialer Isolation) und dem subjektiven Einsamkeitserleben. Wer allein lebt, wenige Sozialkontakte hat oder nur ein kleines Netzwerk von sozialen Beziehungen aufrechterhält, weist eine größere soziale Isolation auf als jemand, der viele Freunde und Bekannte hat und mit anderen zusammenlebt. Ob dieser Mensch sich deswegen einsam fühlt, ist jedoch offen!

Einsamkeitserleben ist subjektiv

Das Einsamkeitserleben basiert auf dem subjektiven Gefühl, zu wenige oder unbefriedigende Kontakte zu haben. Wie viele Beziehungen aber ein Mensch braucht und wie tiefgehend die Kontakte sein müssen, um als erfüllend erlebt zu werden, hängt von der jeweiligen Persönlichkeit und dem Selbstkonzept ab. Beides entwickelt sich in den frühen Lebensphasen. Wer von den nahen Bezugspersonen zu wenig liebevolle Zuwendung erhielt und sich nicht geborgen fühlen konnte, kann eine innere Leere mit sich herumtragen, die aus der Vergangenheit kommt. Sie lässt sich in der Gegenwart selbst durch intensive Zuwendung nicht füllen und kann nur durch therapeutische Begleitung bearbeitet werden. Andere Menschen ziehen sich zum eigenen Schutz schnell zurück und lassen vorsichtshalber niemanden an sich heran.

Ablenkungsmanöver

Im psychotherapeutischen Alltag lässt sich oft eine hektische Flucht in soziale Beziehungen beobachten, die zwar wenig befriedigend sind, aber die Einsamkeitsgefühle überdecken. Oder es wird versucht, durch ein ausgeprägtes Konsumverhalten, durch zeitfüllende Hobbies oder mit Suchtmitteln die Einsamkeit zu vertreiben. Im Behandlungszusammenhang wird solches Verhalten hinterfragt, es kann neu bewertet und die Konsequenz daraus gezogen werden. Außerdem können dort mangelnde Fähigkeiten und Fertigkeiten bearbeitet werden, soziale Beziehungen befriedigend zu gestalten.

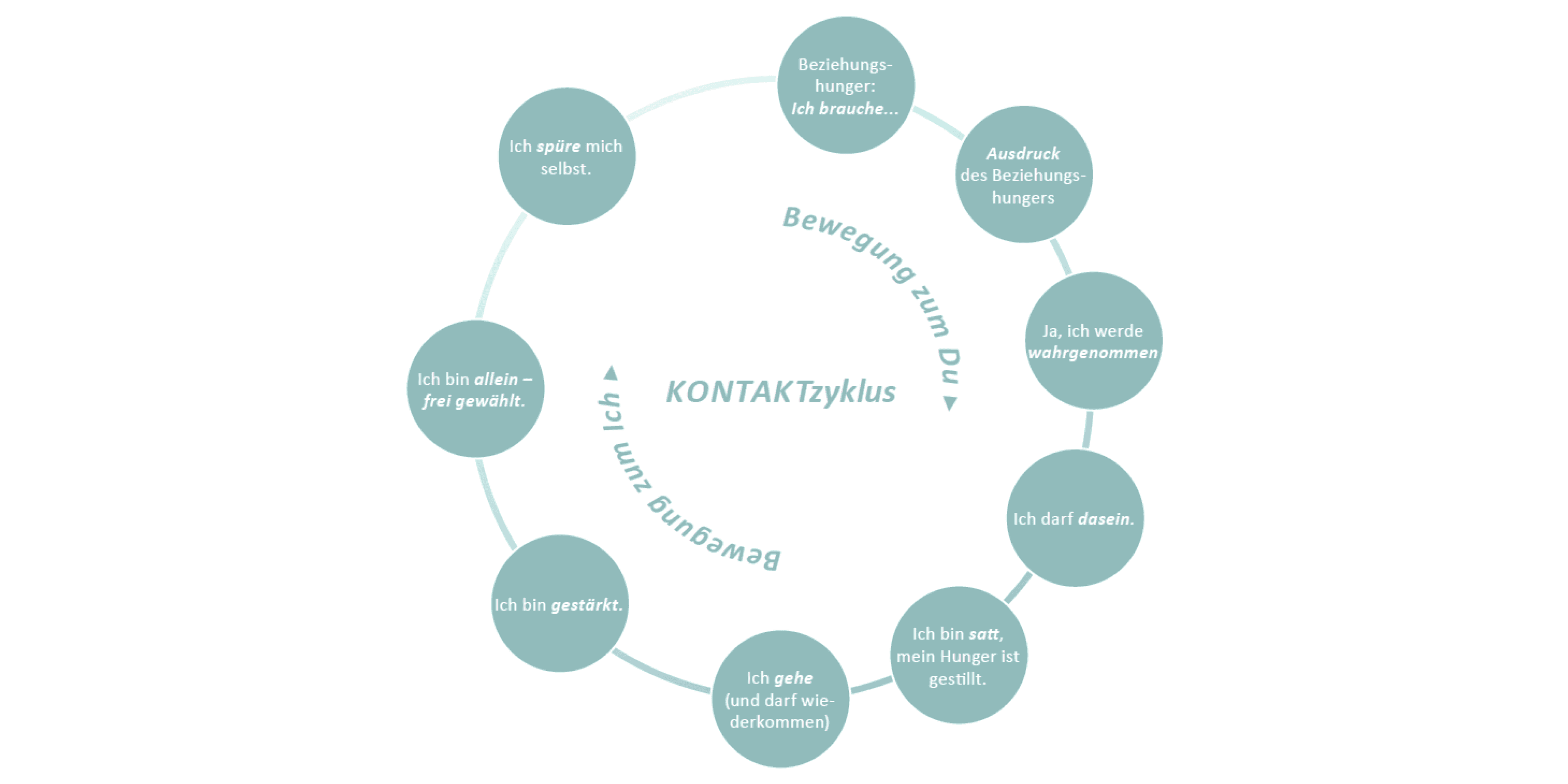

Der Kontaktzyklus

Der folgende Kontaktzyklus (Schaubild) versucht modellhaft zu beschreiben, wann Beziehungen als erfüllend erlebt werden können: Die Bewegung auf eine andere Person, auf ein ‚Du‘ hin, beginnt mit der Wahrnehmung eines ‚Beziehungshungers‘: „Ich brauche einen anderen Menschen, der…“ Diesen Beziehungshunger muss ich ausdrücken, damit andere ihn wahrnehmen können. Wenn es gut läuft, mache ich nun die Erfahrung: „Ich darf da sein, so wie ich bin, und bekomme das, was ich brauche“. Ist mein Beziehungshunger gestillt, kann ich gehen (und darf wiederkommen). Gesättigt beginnt nun eine Bewegung hin zum eigenen ‚Ich‘: Ich bin gestärkt. Ich kann allein sein – frei gewählt. Ich spüre mich selbst. Irgendwann wird sich der Beziehungshunger erneut melden, und dann beginnt der Kontaktzyklus von neuem.

© Dr. Elke Seifert

Es gibt ein notwendiges Wechselspiel zwischen sozialer Einbindung und Rückzug. Wenn ich allein bin, kann es mir leichter fallen, wieder Energien für den Alltag zu sammeln. Ich kann mich selbst mit meinen Bedürfnissen besser wahrnehmen und aus dem Abstand heraus meine Beziehungen betrachten. Ich kann entdecken, wo ich abhängig bin und wo ich unabhängig lebe, was und wen ich brauche. Das kann das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen stärken. Deshalb ist die Bewegung hin zu mir selbst ebenso wichtig wie die Bewegung hin zum anderen.

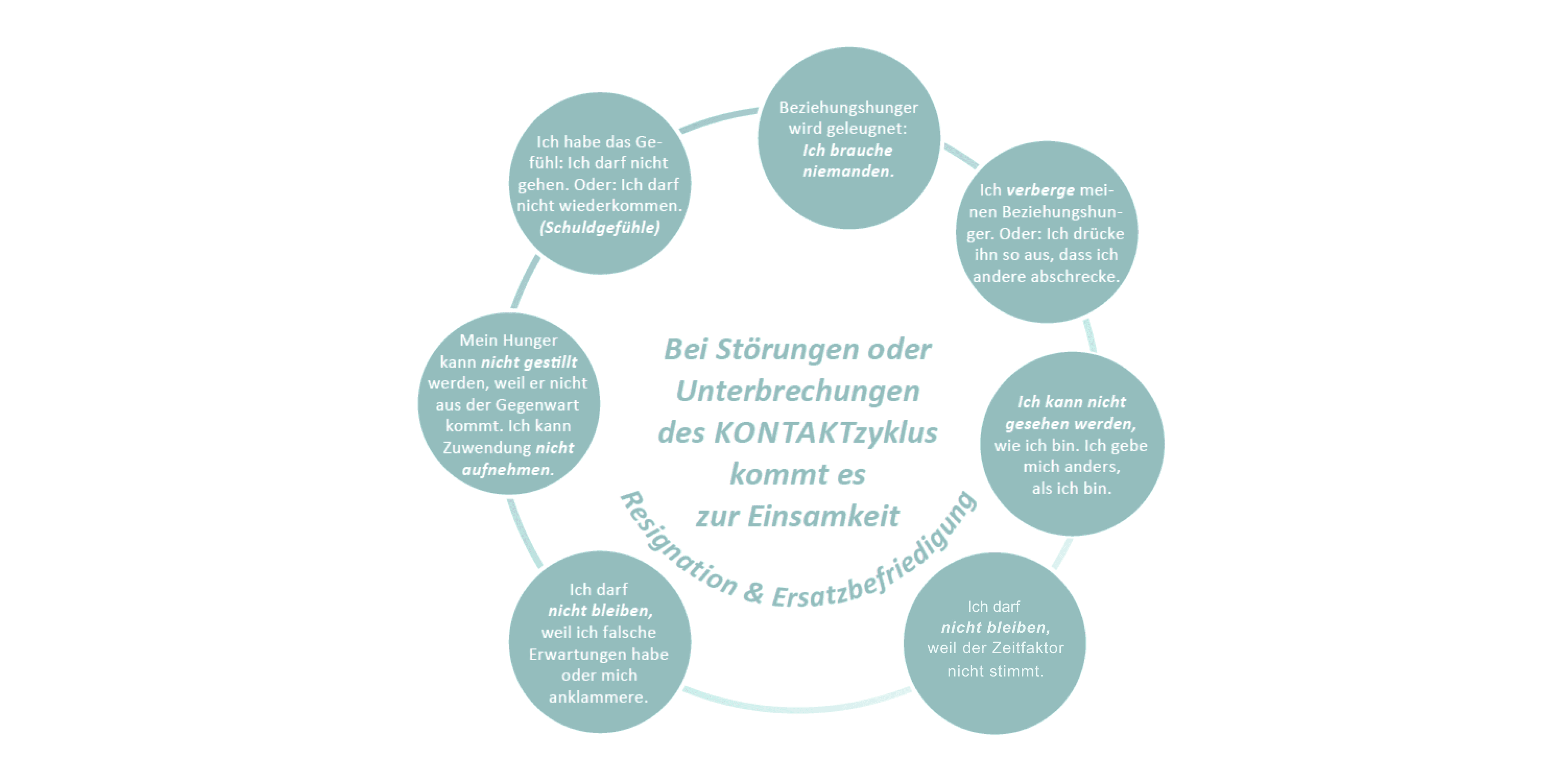

Störungen der Kontaktfähigkeit

Der Kontaktzyklus zeigt auch, wie anfällig für Störungen der Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen ist: Wer seinen Beziehungshunger selbst nicht wahrnehmen kann oder nicht wahrhaben will, wird ihn auch nicht angemessen ausdrücken. Oder so ausdrücken, dass sich das Gegenüber abgeschreckt fühlt. Vielleicht kann ich auch nicht gesehen werden, weil ich mich nicht traue, mich wirklich zu zeigen. Oder ich habe das verkehrte Gegenüber ausgewählt, dass mich nicht wahrnehmen kann. Zudem muss der Zeitfaktor stimmen: Wenn ich selbst oder der andere sich gerade keine Zeit für den Kontakt nehmen kann oder will, kann ich nicht satt werden. Vielleicht habe ich auch falsche Erwartungen oder klammere zu sehr – dann darf ich auch nicht bleiben. Mitunter stellt sich im Kontakt das Gefühl ein: Ich darf nicht gehen oder: Ich darf nicht wiederkommen. Das bringt nicht selten Schuldgefühle mit sich.

© Dr. Elke Seifert

In einem erfüllenden Kontakt werden Nähe und Distanz gut reguliert. Das ist ein komplexes Geschehen, bei dem Bedürfnisse, Emotionen, unterschiedliche Interessen und frühere Erfahrung auf unterschiedlichen Ebenen ausbalanciert werden müssen. Diese Balance bedeutet immer auch, sich mit Grenzen auseinanderzusetzen: die Grenzen der anderen Person, Selbstzweifel, eigene emotionale Grenzen, begrenzte soziale Kompetenzen oder die Grenzen, die uns beispielsweise die Sprache, die Gesellschaft, das Gesetz vorgeben. So kann sich die Form der Nähe in Beziehungen deutlich unterscheiden oder sogar in bestimmten Zusammenhängen unangemessen sein: Zur Freundin habe ich eine andere Nähe als zur Arbeitskollegin. Ebenso verhält es sich mit der Distanz: Es gibt Beziehungskonstellationen wie beispielsweise die Vereinstätigkeit, in der mehr Abstand und weniger intime Kontakte angemessen sind. Nicht jede menschliche Konstellation ist gleich und oft verschiebt sich auch innerhalb einer längeren Beziehung das Bedürfnis nach Nähe und Distanz.

Kontaktfähigkeit und psychische Erkrankungen

Psychische Erkrankungen wie Depressionen, Ängste oder Zwänge beeinträchtigen die Kontaktfähigkeit erheblich. Wenn in der Selbst- und Fremdwahrnehmung wichtige Fähigkeiten nicht greifbar sind und der Mut zum Vertrauen nicht aufgebracht werden kann, bleiben Menschen einsam zurück. Nähe einzugehen bringt immer auch die Gefahr mit sich, das Gegenüber zu verletzten oder selbst verletzt zu werden. Wenn wir uns jemandem sehr nahe fühlen oder uns mehr Nähe wünschen, können uns die Reaktionen des Gegenübers besonders stark verletzen oder kränken. Unsere Reaktionsmuster stammen aus früheren Zeiten oder aus einem anderen sozialen Umfeld und führen nicht selten zu Problemen, Missverständnissen und Verletzungen. Vertrauen zu lernen ist ein lebenslanger Prozess.

Menschen, die sich mit anderen verbunden fühlen, sind meist gerne bereit, sich für andere und mit anderen zu engagieren. Wer sein Leben aus der Verbundenheit heraus gestalten kann, wird nicht an Einsamkeit leiden.

© gobasil

Das könnte dich auch interessieren

Arbeitshilfe zum Diakoniesonntag am 21. September: Thema Einsamkeit

Einsamkeit ist ein zunehmendes gesellschaftliches Problem, dem wir als Kirche und Diakonie gemeinsam entgegentreten können. In der Arbeitshilfe zum diesjährigen Diakoniesonntag gibt es viele Anregungen für die Gestaltung von Gottesdiensten und vielleicht auch Inspiration für begleitende Veranstaltungen und Initiativen zum Thema Einsamkeit aus diakonischer Perspektive.