Alles zum Thema

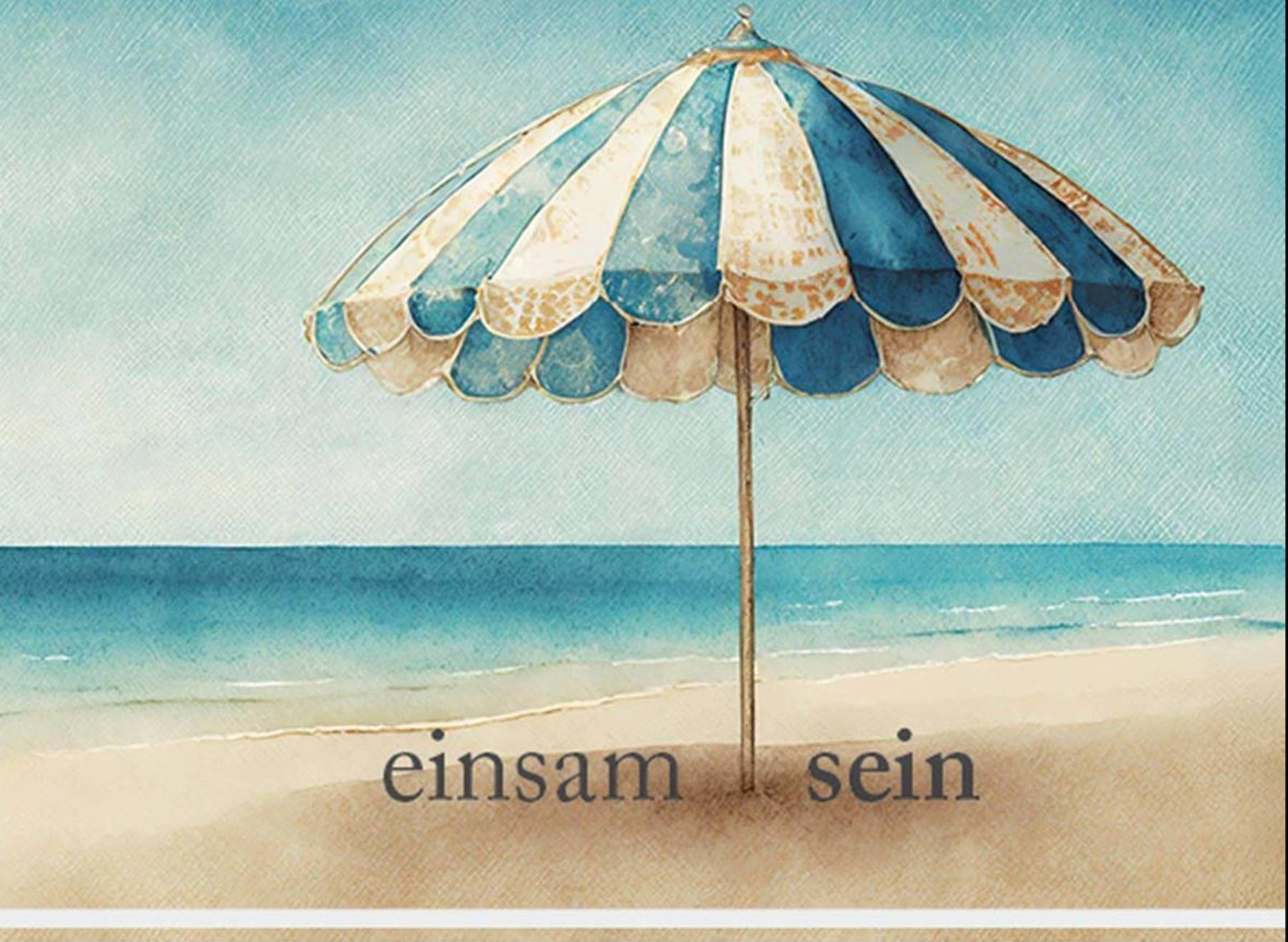

Du bist nicht allein allein

Einsamkeit aus der Tabuzone holen – mit der Impulspost „Du bist nicht allein allein"

Im Juni 2025 verschickt die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) wieder besondere Post an alle evangelischen Haushalte. Mit der Impulspost-Aktion „Du bist nicht allein allein“ möchte die EKHN Einsamkeit sichtbarer machen – und Wege aus ihr heraus aufzeigen.

Einsamkeit – strukturelle und gesellschaftliche Ursachen und Auswege

Da Einsamkeit sich individuell sehr unterschiedlich zeigt, gibt es auch nicht die eine Ursache dafür. Es gibt individuelle und strukturelle Faktoren wie soziale, räumliche und gesellschaftliche, die das Risiko, chronisch einsam zu werden, erhöhen.

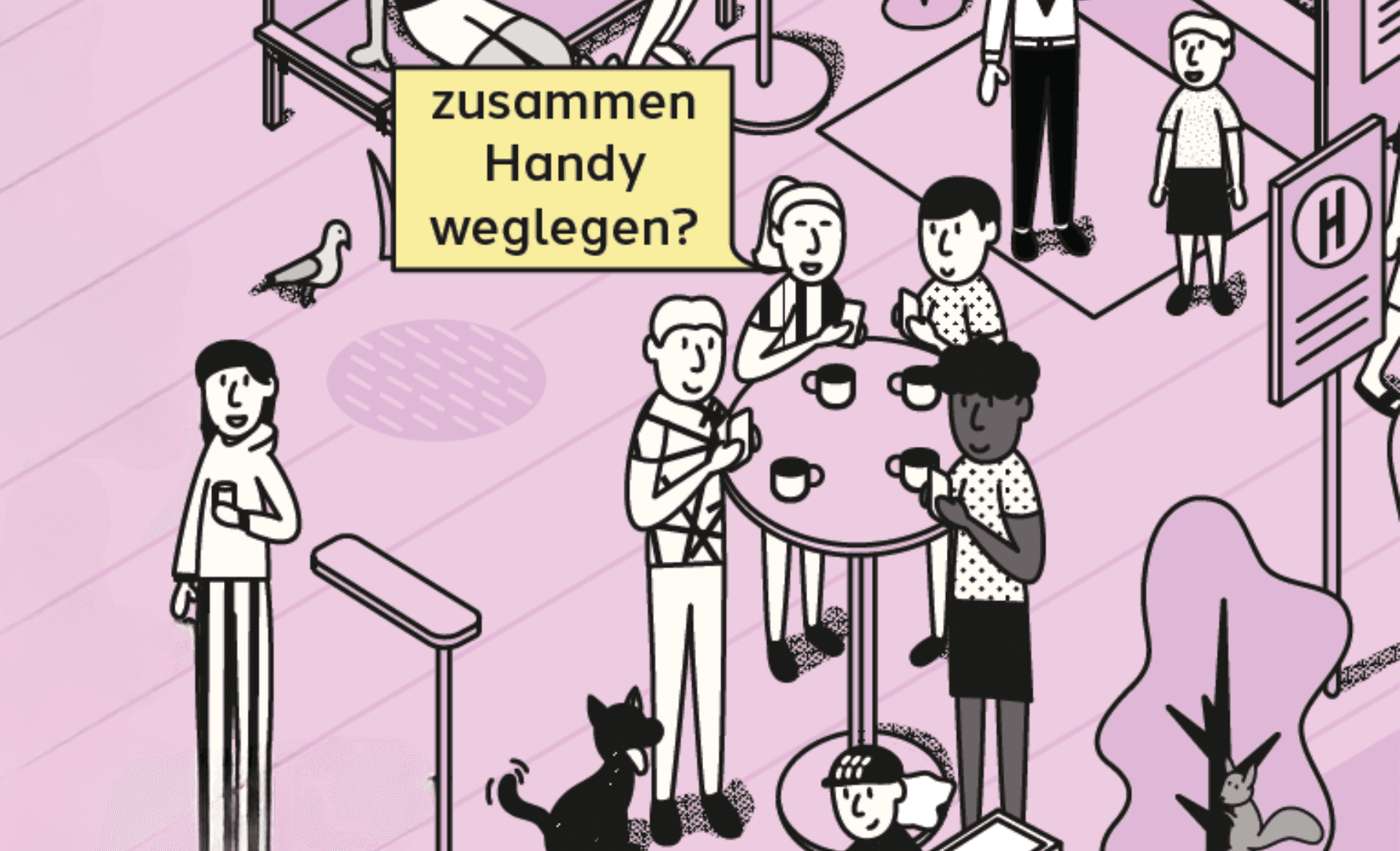

Soziale Medien gegen Einsamkeit – Brücke oder Barriere?

Auf einer Konfirmandenfreizeit traf ich am Lagerfeuer auf eine Konfirmandin, die mit bewundernswerter Geschicklichkeit einhändig ihr Stockbrot drehte und mit der anderen Hand Nachrichten in ihr Smartphone tippte. Als ich sie einlud, das Smartphone wegzulegen und ganz bei uns am gemütlichen Feuer zu sein, antwortete sie mit Panik in der Stimme, sie könne unmöglich ihre Freundin „im Stich lassen“.

Hilfe in der Krise: psychologische und seelsorgerliche Unterstützung

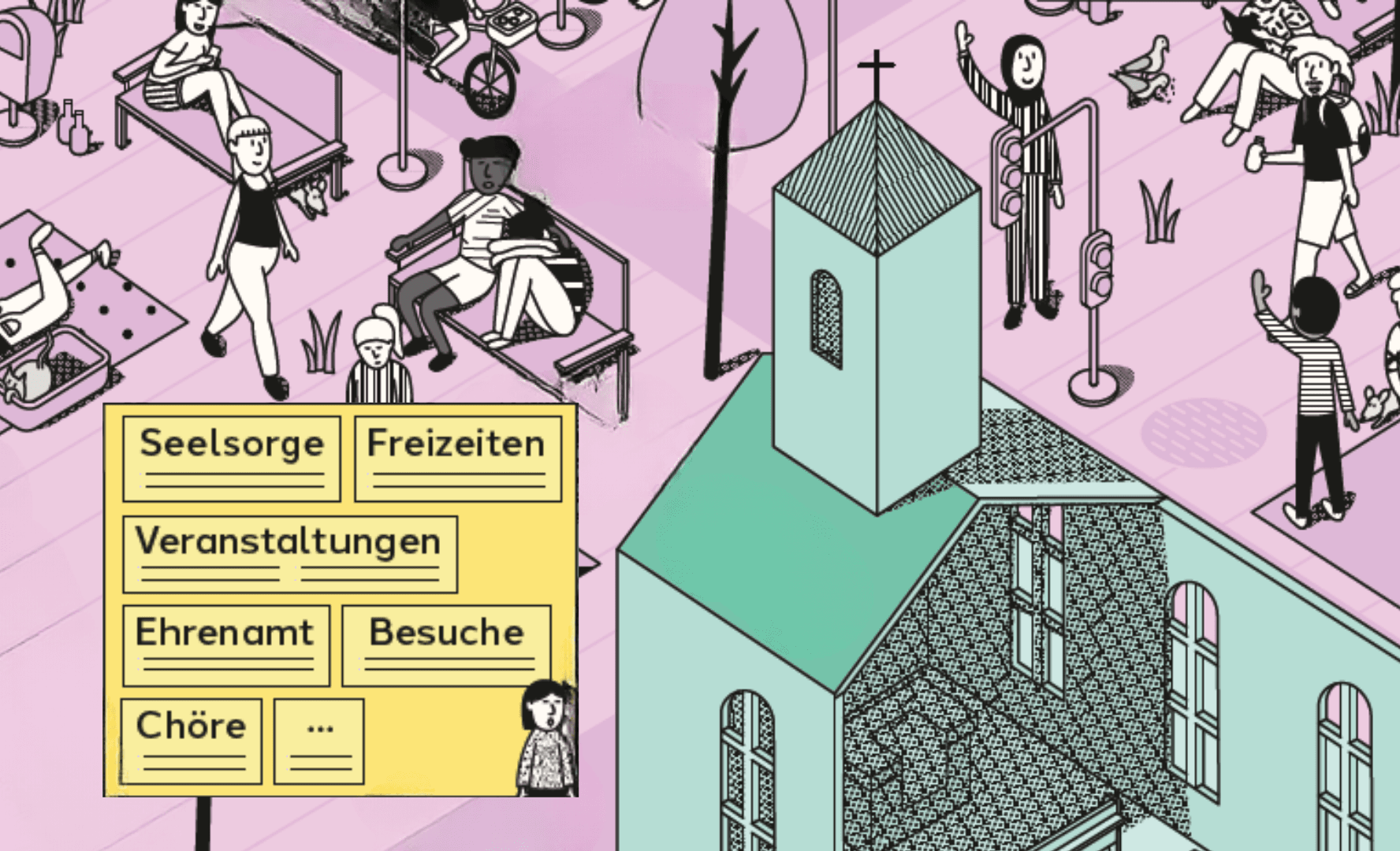

Stress, Probleme in der Beziehung und Ängste können die Seele belasten. Deshalb bieten Kirche, Diakonie und andere Träger Unterstützung für Menschen, die sich beansprucht fühlen: für Kinder, Jugendliche, Landwirt:innen, Erwachsene, Erkrankte, Senioren und viele andere.

Einsamkeitserleben psychologisch betrachtet

In der Psychologie unterscheidet man zwischen sozialer Einsamkeit (im Sinne von objektiv messbarer sozialer Isolation) und dem subjektiven Einsamkeitserleben. Wer allein lebt, wenige Sozialkontakte hat oder nur ein kleines Netzwerk von sozialen Beziehungen aufrechterhält, weist eine größere soziale Isolation auf als jemand, der viele Freunde und Bekannte hat und mit anderen zusammenlebt. Ob dieser Mensch sich deswegen einsam fühlt, ist jedoch offen!

Artikel

Die Rolle der Freund*innen

Freunde sind jene Menschen, mit denen wir unsere Freizeit verbringen, unsere Sorgen teilen und die uns nicht selten durchs Leben begleiten. Verwandte dagegen sind Menschen, in deren Netz wir hineingeboren werden und auf die wir meistens auch ohne Gegenleistung bauen können. Beide bewahren uns vor Einsamkeit.

Künstliche Intelligenz und Einsamkeit

Einsamkeit ist ein Phänomen, das immer mehr Menschen betrifft – quer durch alle Altersgruppen und sozialen Milieus. Ob jung oder alt, berufstätig oder im Ruhestand: Wer keine tragfähigen Beziehungen hat, fühlt sich oft ausgeschlossen oder alleingelassen. Dieses Gefühl kann ernsthafte Folgen für die seelische und körperliche Gesundheit haben. Die gesellschaftliche Bedeutung von Einsamkeit wächst, wie aktuelle Studien und Erfahrungen aus der Praxis zeigen.

Verbundenheit leben durch die Religion

Gemeinsam gegen die Einsamkeit – sicherlich hast du schon erlebt oder doch wenigstens beobachtet, wie sich völlig fremde Menschen zusammenfinden, weil sie Fans von ein und demselben Fußballverein sind. Sie haben ein gemeinsames Gesprächsthema, teilen ihre Ängste und Hoffnungen miteinander, feiern miteinander.

Frage des Monats: Was kannst du als junger Mensch unternehmen, wenn du von Einsamkeit betroffen bist?

Der „Tag der Jugend“ am 12. August erinnert daran, wie wichtig die Phase der Jugend ist. Aber immer wieder zeigen Studien, dass junge Leute ziemlich unter Druck stehen. So haben wir erfahren, dass sich viele von euch öfter einsam fühlen. Wir haben Maren Krauß von der evangelischen Jugend gefragt, was ihr dagegen tun könnt.

Passende Inhalte für Engagierte

Arbeitshilfe zum Diakoniesonntag am 21. September: Thema Einsamkeit

Einsamkeit ist ein zunehmendes gesellschaftliches Problem, dem wir als Kirche und Diakonie gemeinsam entgegentreten können. In der Arbeitshilfe zum diesjährigen Diakoniesonntag gibt es viele Anregungen für die Gestaltung von Gottesdiensten und vielleicht auch Inspiration für begleitende Veranstaltungen und Initiativen zum Thema Einsamkeit aus diakonischer Perspektive.

Impulspost: Materialien für die kirchliche Arbeit

Verschiedene begleitende Materialien sowie Grafiken für Websites und Social Media stehen kostenlos für die Arbeit in Gemeinde, Dekanat, Schule und Seelsorge zu der Impulspost-Aktion "Du bist nicht allein allein" zum Thema Einsamkeit im Frühsommer bereit.

Tipps für Gespräche mit Schwerhörigen

Menschen, die von Schwerhörigkeit betroffen sind, leiden häufig unter Einsamkeit. Guthörende können im privaten Umfeld oder als ehren- und hauptamtliche Mitarbeitende im Besuchsdienst dazu beitragen, dass Schwerhörige wieder mehr an Gesprächen teilnehmen. Dadurch werden sie besser in das soziale und kirchliche Leben eingebunden. Empfehlungen unterstützen dabei.