privat

Theologinnengeschichte

veröffentlicht 31.10.2025

von Britta Jagusch

Der Weg der Frauen ins Pfarramt war ein weiter - zwar verabschiedete die Kirchenleitung 1949 eine richtungsweisende Verordnung mit der erstmals in der EKHN die Ordination von Frauen ermöglicht wurde, jedoch mit Einschränkungen. Erst 1971 wurden Frauen und Männer im pfarramtlichen Dienst rechtlich gleichgestellt.

Die Verordnung von 1949 ging zurück auf ein nassauisches Kirchengesetz von 1930. Dieses ließ Theologinnen erstmals zu kirchlichen Ämtern zu und gewährte ihnen die Ordination. Die damit verbundenen Sakraments- und Verkündigungsrechte wurden allerdings auf eigens zu errichtende Ämter beschränkt, die – so hielt es das Gesetz fest – „kein Gemeindepfarramt im herkömmlichen Sinne“ sein durften. Das Pfarramt der Frau war seinem Ursprung nach somit ein Sonderpfarramt, dessen Funktionsbereich zunächst auf die Arbeit mit Mädchen, Frauen und Kindern begrenzt wurde.

Gedenkstätte Deutscher Widerstand

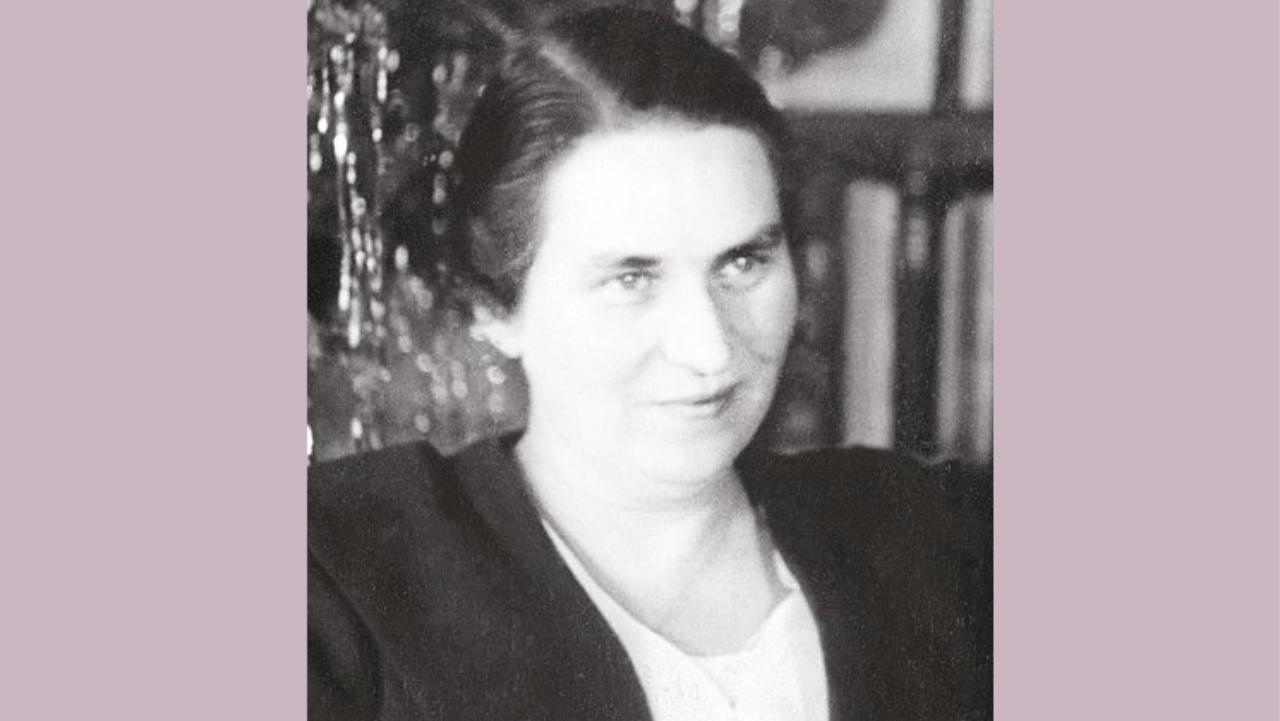

Trotz Vollausbildung nur Vikarinnen-Titel

1950 wurde in der EKHN die erste Pfarrstelle für eine Theologin errichtet und mit Katharina Staritz besetzt. Sie erhielt die Vikarinnenstelle für Frauenarbeit im Gesamtverband Frankfurt am Main und einen Predigt- und Seelsorgeauftrag an der St. Katharinen-Gemeinde. Sie war damit die erste Frau in Hessen, die eine Pfarrstelle erhielt, dennoch musste sie immer noch den Titel Vikarin tragen.

Weniger Gehalt und Heiratsverbot

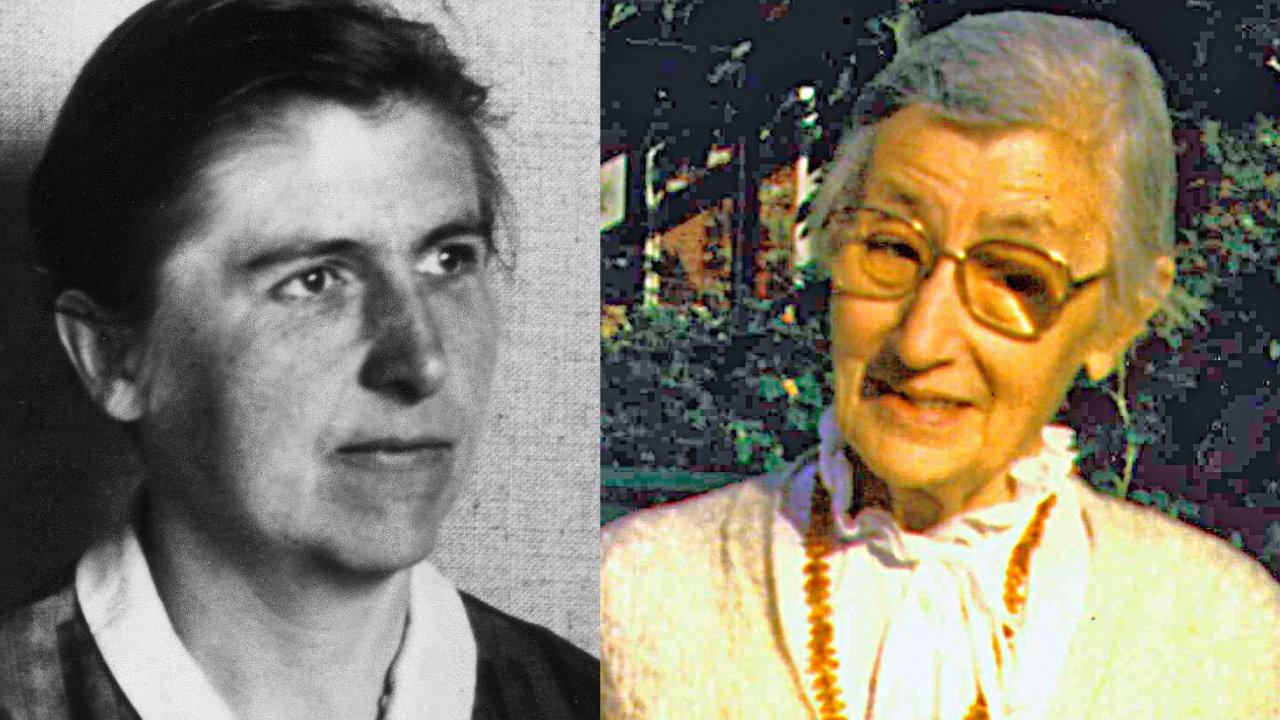

Im selben Jahr, am 3. Mai 1950, wurde Elisabeth Buchholz in Gießen als erste Theologin in der EKHN ordiniert. Ihr folgte am ersten Advent Erica Küppers, die von Kirchenpräsident Martin Niemöller in der Frankfurter Katharinenkirche ordiniert wurde. Obwohl zahlreiche Theologinnen während des Zweiten Weltkrieges Vertretungsdienste in Gemeinden übernommen hatten, erhielten die Vikarinnen keine definitive Anstellung und arbeiteten für nur 80 Prozent des Gehalts ihrer männlichen Kollegen. Darüber hinaus mussten sie bei Eheschließung aus dem Amt ausscheiden.

privat

1955 wird der Titel „Pfarrerin“ eingeführt

1955 hob die Synode der EKHN als erste Landeskirche in Deutschland die Gehaltsunterschiede zwischen Pfarrerinnen und Pfarrern auf. Drei Jahre später verabschiedete der Bundestag den staatlichen Gleichberechtigungsparagraphen und die pfälzische Nachbarkirche erließ das erste sogenannte „Pfarrerinnengesetz“, das den Rechts- und Versorgungsunsicherheiten der Theologinnen endlich ein Ende bereitete. 1959 folgte die Synode der EKHN dem pfälzischen Beispiel und verabschiedete mit überwältigender Mehrheit ihr über lange Jahre erarbeitetes Pfarrerinnengesetz.

Abschreckend: die Zölibatsklausel

Die Vikarinnen wurden nun auf Lebenszeit in den Dienst der EKHN berufen und führten fortan den Titel „Pfarrerin“. Im Jahr 1959 betraf dies jedoch lediglich sechs Frauen. Auch in den 1960er Jahren stieg ihre Zahl nur geringfügig auf etwas mehr als zwanzig an. Das wirksamste Instrument, um Frauen vom Pfarramt auszuschließen, war die sogenannte Zölibatsklausel – eine aus dem Beamtenrecht übernommene Regelung, die bis in die 1960er Jahre hinein sowohl in der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen Dienst verbreitet war.

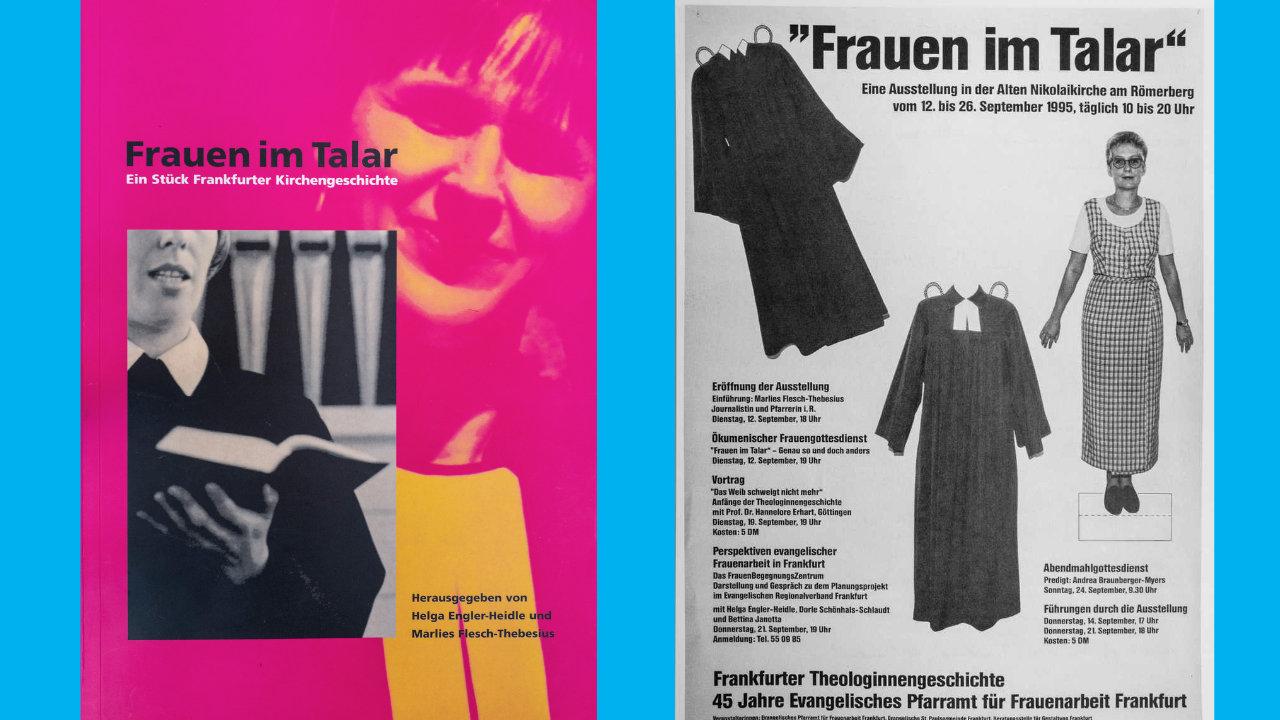

Frauen im Talar

privat

Eheschließung ab 1968 erlaubt

Ende 1968 verabschiedete die Synode der EKHN eine Neuregelung des umstrittenen Paragrafen 5 des Pfarrerinnengesetzes. Fortan musste eine Pfarrerin bei Eheschließung nicht mehr automatisch aus dem Amt ausscheiden. Stattdessen konnte die Kirchenleitung auf Antrag der Pfarrerin eine befristete Beurlaubung oder einen beschränkten Dienstauftrag gewähren. Aus der starren Zölibatsklausel entstand damit eine flexible erste Form der Elternzeitregelung. Die ersten verheirateten Theologinnen, die daraufhin ordiniert wurden, waren 1969 Eveline Clotz und Renate Weber.

Gleichstellung im Pfarramt am Ziel

1971 trat das von der Synode verabschiedete einheitliche Dienstrecht für Pfarrerinnen und Pfarrer in Kraft. Es übernahm aus dem Pfarrerinnengesetz die Elternzeitregelung, die nun auch von Männern in Anspruch genommen werden konnte. Diese Innovation wurde sowohl intern als auch durch die EKD zunächst heftig kritisiert, da sie das traditionelle Männerbild veränderte. Das gemeinsame Dienstrecht eröffnete somit nicht nur den Frauen neue Perspektiven. Der Weg der Theologinnen zu ihrer rechtlichen Gleichstellung im Pfarramt war damit nach einem halben Jahrhundert an sein Ziel gelangt.

Seit 1970 gleiches Dienstrecht für Frauen und Männer - Video

Um externe Video-Inhalte wie YouTube anzuzeigen, benötigen wir Ihre Einwilligung. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Zeittafel Theologinnengeschichte der EKHN

- 1907: Carola Barth, geb. 1879, promovierte als erste Frau in Jena vor der Theologischen Fakultät.

- 1930: Die Evangelische Landeskirche in Nassau ermöglicht die Ordination von Theologinnen.

- 1950: Die erste Pfarrstelle für eine Theologin wird errichtet und mit Katharina Staritz besetzt.

- 1950: Als erste Theologinnen werden Elisabeth Buchholz und Erica Küppers ordiniert.

- 1955: Das Gehalt der „Vikarinnen“ wird dem der Pfarrer gleichgestellt.

- 1959: Frauen können unter bestimmten Bedingungen in ein Gemeindepfarramt berufen werden und sich „Pfarrerin“ nennen.

- 1969: Die Zölibatsklausel wird außer Kraft gesetzt. Eveline Clotz und Renate Weber werden als erste verheiratete Theologinnen nachordiniert.

- 1961: Die erste Gemeindepfarrerin in Frankfurt ist Waltraud Hübner in Zeilsheim-Taunusblick.

- 1971: Frauen und Männer sind im pfarramtlichen Dienst rechtlich gleichgestellt.

-

1980: Die erste Dekanin in der EKD ist Waltraud Frodien in Frankfurt.

- 1987 erstmalig wird eine Frau in der EKD in ein bischöfliches Amt gewählt: Helga Trösken, Pröpstin in Frankfurt

- 2004: Das Pfarrgesetz wird geschlechtergerecht formuliert und Pfarrerinnen werden sprachlich sichtbar.

- 2005: Die erste Stellvertreterin des Kirchenpräsidenten ist Cordelia Kopsch.

Das könnte dich auch interessieren

Weltgebetstag am 6. März 2026: Blick auf Hoffnungen, Belastendes und Ermutigendes in Nigeria

Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich Frauen beim Weltgebetstag dafür, dass Mädchen und Frauen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. 2026 rückt die Situation der Frauen in Nigeria in den Fokus.

Orange Days: Diakonie Hessen fordert mehr Schutzplätze für Mädchen

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November mahnt die Diakonie Hessen: Mädchen und junge Frauen brauchen einen Rechtsanspruch auf geschlechtsspezifische Schutzräume. Die bestehenden Angebote sind überlastet und unterfinanziert – gleichzeitig zeigen Einrichtungen wie die Mädchenwohngruppe der Hephata Jugendhilfe, wie ein sicherer Ort aussehen kann.

Meilensteine und Initiativen der Frauenbewegung

Die Geschichte zeigt, wie Frauen Kirche und Gesellschaft verändert haben. Gerade im November, wenn die Orange Days weltweit auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen, lohnt sich der Blick in die Vergangenheit: Welche Schritte sind Frauen in der EKHN gegangen, um Gleichstellung, Teilhabe und Menschenrechte durchzusetzen?