© Getty Images, dzika mrowka

60 Jahre Ostdenkschrift – Versöhnung in Zeiten der Unruhe

veröffentlicht 04.10.2025

von Kathrin Mantey

Vertreterinnen und Vertreter aus Kirche und Politik kamen am 3. und 4. Oktober 2025 in Warschau zusammen, um 60 Jahre nach der Ostdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem Brief der polnischen Bischöfe Impulse für Verständigung, Demokratie und Werteorientierung neu zu deuten.

Am 3. und 4. Oktober 2025 wurde in Warschau an die Veröffentlichung der Ostdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie an den Brief der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder von 1965 erinnert. Unter dem Motto „60 Jahre später: Versöhnung in Zeiten der Unruhe“ kamen Vertreter*innen aus Kirchen und Politik beider Länder zusammen, um an die wegweisenden Impulse der damaligen Zeit zu erinnern und sie in die Gegenwart hinein zu deuten.

Begegnung und Vorbereitung

Bereits am Vorabend traf die Delegation der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) in Warschau ein. Sie bestand aus Kirchenpräsidentin Prof. Dr. Christiane Tietz, Oberkirchenrätin Christina Schnepel, Leiterin des Zentrum Oekumene und Ökumenereferentin der EKHN, sowie Kathrin Mantey, Referentin für die Partnerkirchen in Europa und USA am Zentrum Oekumene. Nach einem Stadtrundgang und einem Besuch im Lutherischen Zentrum kam es zu einem ersten Austausch mit Bischof Jerzy Samiec. In einem Gespräch mit dem Journalisten Dr. Dariusz Bruncz, der später auch die Diskussion am Konferenztag moderierte, beschrieb Kirchenpräsidentin Tietz die Bedeutung der Ostdenkschrift für den heutigen Dialog.

Konferenz im Sejm

Am Samstag, den 4. Oktober, fand die zentrale Gedenk- und Zukunftskonferenz im polnischen Parlament statt. Rund 90 geladene Gäste aus Kirche, Politik und Zivilgesellschaft waren anwesend. Nach Grußworten von Bischof Jerzy Samiec, von der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischöfin Kirsten Fehrs, von Sejm-Vizepräsident Piotr Zgorzelski und von Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow stehen zwei Diskussionsrunden im Mittelpunkt:

- Die Rolle der Kirchen im Versöhnungsprozess

An dieser Gesprächsrunde nahmen Bischof Prof. Marcin Hintz von der Christlichen Theologischen Akademie in Warschau und Kirchenpräsidentin Christiane Tietz teil. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Kirchen in einer zunehmend säkularen Gesellschaft zugleich Räume des Zuhörens eröffnen und klare Stellung für Demokratie und Menschenrechte beziehen können. - Internationale Politik auf der Grundlage von Werten

Diskutiert wurde mit Prof. Krzysztof Miszczak von der Wirtschaftshochschule Warschau, dem Historiker Prof. Andrzej Friszke von der Polnischen Akademie der Wissenschaften und Cornelia Pieper von der Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit. Im Zentrum stand die Frage, welche Rolle Werteorientierung in Zeiten von Krieg, Extremismus und Populismus spielen kann.

Übertragung der Konferenz in Sejm: 60 Jahre später - Versöhnung in Zeiten der Unruhen am 4.10.2025

Um externe Video-Inhalte wie YouTube anzuzeigen, benötigen wir Ihre Einwilligung. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Historische Verantwortung und aktuelle Fragen

Immer wieder wurde in den Redebeiträgen deutlich: Die Ostdenkschrift bleibt ein Meilenstein auf dem Weg zur deutsch-polnischen Versöhnung. Sie zeigt, dass mutige Schritte der Verständigung auch in schwierigen Zeiten möglich sind und Orientierung für Gegenwartsfragen wie Krieg, Frieden, Migration oder die Gefahr religiös motivierten Nationalismus geben können.

Die EKHN erinnerte dabei auch an ihre langjährigen Partnerschaften mit polnischen Kirchen, die bereits durch Martin Niemöller in den 1950er Jahren angestoßen wurden. Gemeinsame Projekte wie Bildungsreisen, Freiwilligendienste oder die Arbeit des Vereins „Zeichen der Hoffnung – Znaki Nadziei e.V.“ sind konkrete Ausdrucksformen dieser lebendigen Beziehung.

Geistliche Akzente

Neben den Debatten gehörten auch geistliche Impulse zum Programm: eine Andacht mit Bischof Christoph Stäblein von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, die Unterzeichnung einer neuen Partnerschaftsvereinbarung zwischen seiner Kirche und der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen, ein Konzert des Kammerchors der Berliner Domkantorei sowie ein polnisch-deutscher Gottesdienst mit Predigt von Bischof Jerzy Samiec.

Polnisch-deutscher Gottesdienst am 5. Oktober 2025

Um externe Video-Inhalte wie YouTube anzuzeigen, benötigen wir Ihre Einwilligung. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Das könnte dich auch interessieren

Podcast: Helwig Wegner-Nord über die Aktualität Niemöllers

Helwig Wegner-Nord ist Texter des musikalischen Niemöller-Porträts "Welch ein Leben". Im Podcast von Conny & Kurt "Zwischen Himmel und Erde" spricht er über den spannenden Werdegang Martin Niemöllers vom U-Boot-Kommandant bis zum Kirchenpräsident.

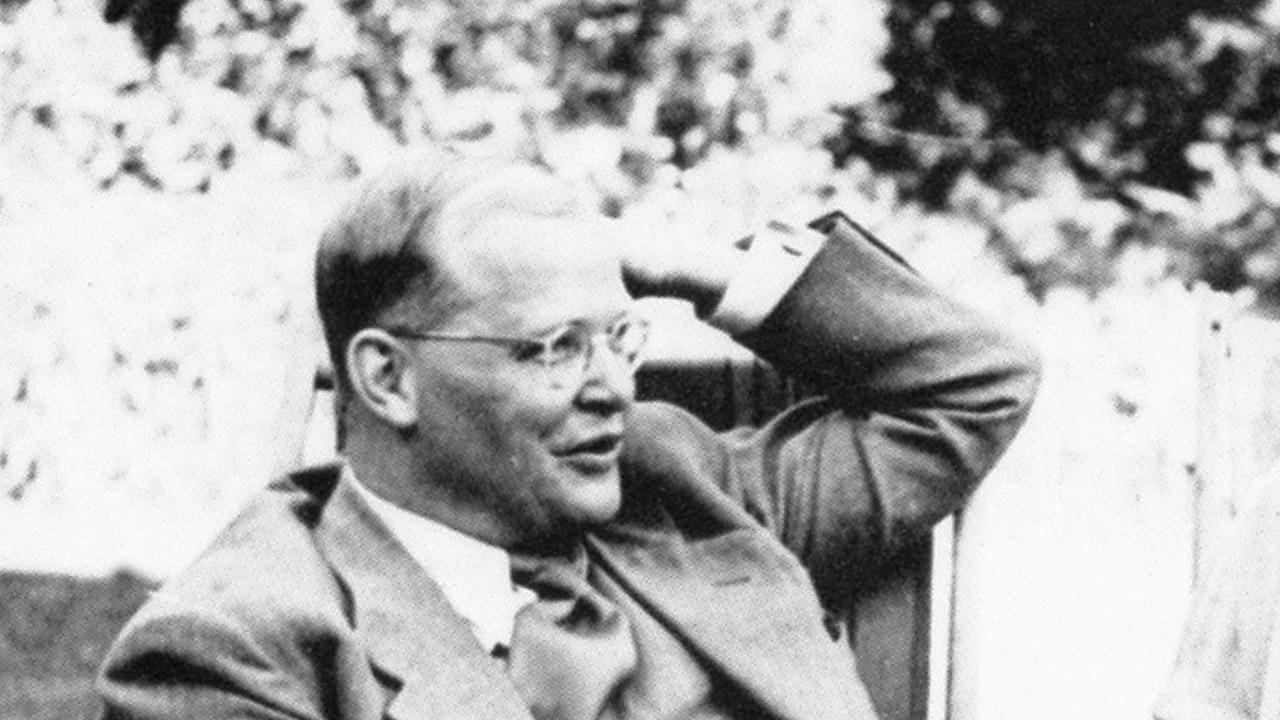

120 Jahre Dietrich Bonhoeffer: Glaube in schwierigen Zeiten

In diesem Jahr wäre Dietrich Bonhoeffer am 4. Februar 120 Jahre alt geworden. Seine Gedanken und sein Leben geben bis heute Halt und Orientierung. Bonhoeffer‑Biografin und EKHN‑Kirchenpräsidentin Christiane Tietz würdigt, dass er sich als „Zeuge des Glaubens“ mutig gegen das NS‑Regime gestellt habe. In Fragen des Glaubens und der Theologie, bei der Suche nach persönlicher Identität sowie für gesellschaftliches und politisches Engagement hat er prägende Impulse gesetzt.